임숙재 선생은 해가 저물어 해남 희망원에 도착했다. “저분이 우리하고 같이 산대” 또 “경상도에서 왔대”라고 말하는 소리가 들렸다. 누구보다도 아이들이 기뻐했다. 희망원 식구는 100명이었는데, 전부 깡통을 차고 있다.

김정길 회장은 “회원들이 깡통을 내던지고 자립할 수 있도록 도와주어야 한다”고 힘주어 말한다. 통영에서 땅끝까지 달려온 손님 앞에 저녁상이 나왔다. “임 선생이 오셔서 특별서비스입니다. 밥이 하얗습니다. 앗하하” 반찬은 하얀 깍두기와 뿌연 된장국 두 가지였다. 땅을 개간하고 땔감을 구하고 청소를 하고 식량이 떨어지면 구걸을 하는 날이 이어졌다. 밤에도 쉬지 않고 한글과 셈을 가르쳤다. 잘 곳, 먹을 식량, 입을 옷 모든 것이 부족했다. 그러나 희망의 끈을 놓을 수는 없었다.

김정길‧임숙재 부부가 써내려간 수기「준령을 넘고 넘어」에는 부부의 사랑과 눈물이 가득하다. 윈스턴 처칠이 희망원을 방문했다면, “한국에도 그룬트비히가 있었구만. 오직 피와 땀과 눈물만으로 이룬 가족 공동체야”라고 말하지 않았을까?

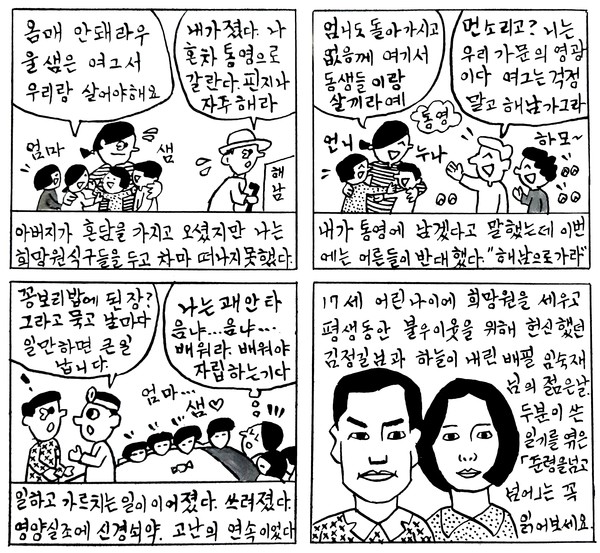

“고생 그만하고 고향으로 가자. 좋은 혼처가 있다”며 아버지와 어머니가 번갈아 해남을 찾아왔지만, 임 선생은 발길이 떨어지지 않았다. 딸을 부둥켜 안고 눈물바다를 이루는 고아들을 보고 부모님도 쓸쓸히 떠나갔다.

친정 부모님이 모두 세상을 떠나시고 동생들만 남게 되자 임숙재 선생은 통영으로 돌아가서 동생들을 돌볼 것을 결심한다. 그런데 이번에는 친정 어른들이 반대한다.

“해남에서 어려운 이웃을 도움시로 살아가는 니는 우리 가문의 자랑인기라. 친정 동생들은 우리가 책임질테니 니는 주욱 희망원 식구들을 품그래이” 가도가도 끝이 없는 행군이 다시 시작됐다. 여기에 더해 청와대 등 여러 기관에 호소문을 보내고, 직접 찾아가서 도와줄 것을 읍소하는 일도 임숙재 사모의 몫이었다.

일기를 보면 임 선생이 시력과 청각을 잃고 마당을 헤매는 모습도 나온다. 과로, 신경쇠약과 영양실조가 원인이었다고 하니, 무슨 말을 더 하겠는가?

(● 32회 해남 이야기-김정길 임숙재 부부를 그린 영화, 청춘을 맨발로)