|

중국 것을 배척하고 가장 조선적인 글씨체를 추구했던 원교 이광사. 기고만장한 젊은 시절을 보내며 추사체가 아니면 그 어떤 글씨체에 대해서도 가차 없는 비판을 가했던 추사 김정희. 기울어가는 조선을 일으키기 위해 과감한 개혁을 추구하다 젊은 나이에 죽은 정조. 그들은 모두 조선후기 정치적 불운아였습니다. 영광의 삶이 아닌 비운의 삶을 살다간 그들이었지만 그러나 그들이 남긴 업적과 작품은 후대에 이르러 높은 평가를 받습니다.

위대한 예술작품은 슬픔과 외로움, 고난의 길에서 탄생한다고 했습니다.

우리는 대흥사에서 조선 후기 정치적 불운아들이 남긴 작품을 만납니다. 그리고 그들 작품을 통해 한 인간의 고뇌와 인간미를 느끼게 됩니다.

추사 김정희. 조선 서체에서 감히 그를 넘어설 자가 없다할 정도로 확고부동한 위치에 있던 이가 바로 추사였습니다. 당시 실학자였던 박제가를 스승으로 둔 덕에 그는 중국 청나라의 신학문 영향을 일찍 받습니다. 조선사회에서 신예술과 신학문의 기수가 돼 그야말로 기고만장한 젊은 시절을 보내며 자신이 추구하는 학문과 서체가 아니면 가차 없이 비판을 일삼았던 추사. 그러나 그에게도 불운은 닥쳐옵니다. 54세 때 정변이 일어나 목숨만 겨우 부지한 채 제주도 유배 길에 오르게 되지요.

제주도 유배 길에서도 추사의 기고만장함은 여전하지요. 정읍에서 추사에게 글씨를 봐달라고 찾아온 16살 위인 창암 이삼만에게 “노인장께선 글씨로 시골에선 밥을 굶지는 않겠습니다”라며 모욕당한 사람처럼 자리를 박차고 나가기까지 하니까요. 어디 그뿐입니까. 대흥사에서는 원교 이광사의 대웅보전 현판을 보고 조선의 글씨를 다 망친 이의 것이라며 초의스님에게 당장 떼어낼 것을 요구하고 대신 자신의 작품을 남겼으니 말입니다.

날이 차가운 후에야 소나무 잣나무의 푸르름을 안다는 세한도를 그리며 9년의 제주도 생활을 했던 추사는 오직 글씨로 유배의 설움을 달랩니다. 세상이 자신을 버렸다고 생각들 때 글씨만은 그의 곁에 남아있었지요. 그로써 추사는 자신만의 감정이 듬뿍 담긴, 그 누구도 넘어설 수 없는 추사체를 완성합니다. 그리고 틀을 깬 다양한 글씨의 가치를 깨닫게 됩니다.

유배에서 돌아오던 중 그는 대흥사에 들러 원교의 작품을 다시 걸어줄 것을 주문하고 이미 3년 전에 사망한 정읍의 창암 묘를 찾아 ‘여기 한 생을 글씨를 위해 살다간 어질고 위대한 서가가 누워 있으니 후생들아 감히 이 무덤을 훼손하지 말지어다’란 묘문을 남깁니다.

원교 이광사. 가장 조선적인 글씨를 썼던 원교는 조선후기 중국이 아닌 우리 것을 찾자는 자주적 운동에 힘입어 탄생한 동국진체를 완성해낸 이입니다.

추사로부터 조선글씨를 다 망쳐 놓았다는 비판을 받았지만 그의 동국진체는 조선 서예의 큰 획을 긋는 글씨로 후대의 평가를 받습니다.

왕실의 후손으로 한때 전성기를 누렸던 원교의 집안은 영조가 즉위하면서 몰락의 길을 걷게 됩니다. 그의 나이 51세(1755년)되던 해에 그도 나주벽서사건에 연루돼 함경도 부령으로 유배를 떠나고 유배 8년째 다시 완도 신지도로 이송됩니다.

외딴섬인 완도 신지도의 15년의 유배생활, 그도 외로울 때마다 붓을 듭니다. 붓만이 그를 이해했고 붓이 있어 살아있음을 느끼곤 했을 테니까요.

그는 유배생활에서 우리민족 고유의 리듬과 멋, 감성이 담긴 동국진체를 완성해냅니다. 그리고 그곳 외딴 섬에서 생을 마감합니다. 그야말로 글씨만을 쓰다 간 외로운 삶이었습니다. 신지도에서의 유배생활로 그의 글씨는 호남지역 대부분의 사찰과 인연을 맺게 됩니다.

기울어가는 조선이 후기에 이르러 다시 기지개를 폅니다. 영조 정조시대에 이르러 조선은 조선 초 세종 때 꽃을 피웠던 학문과 사상, 문화 등이 다시 부흥을 맞게 되는 것이지요. 정조는 1775년 25세 나이로 조선 22대 왕위에 즉위하게 됩니다. 당쟁으로 아버지를 잃은 정조는 정치개혁을 추구합니다. 정약용 같은 인재를 영입하고 규장각을 설치해 문화정치를 표방하지만 조선시대 뿌리깊이 내린 당쟁과 파벌에서 자유롭지 못합니다. 그는 49세의 젊은 나이로 세상을 떠납니다. 그의 죽음을 놓고 많은 이야기가 지금까지 나돌지만 어찌되었건 그는 힘 있는 군주상을 추구했습니다. 그러나 그의 죽음과 함께 그의 개혁도 끝이 나고 조선은 내리막길을 걷게 됩니다.

대흥사 표충사 현판은 정조가 지향했던 사상과 웅지가 담겨 있는 글씨체입니다.

힘찬 붓질, 조선을 다시 세우려 했던 정조의 기상이 서려있는 글씨에서 우린 힘과 함께 외롭고 꿈이 좌절된 군주의 아픔도 보게 됩니다.

창암 이삼만. 제주도 유배 길이던 추사에게 심한 모욕을 당했던 창암은 상처받은 마음을 달래며 글씨를 쓰다 생을 마감합니다.

창암은 스스로 서체를 공부해 일가를 이룬 조선 후기 호남의 대표 서예가입니다.

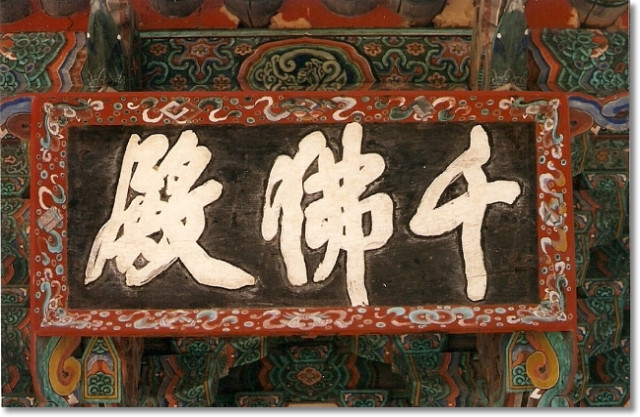

창암은 원교 이광사의 글씨를 통해 동국진체의 진수를 터득했고 그것을 바탕으로 자신만의 글씨인 창암체 즉 유수체라는 글씨를 만들어 낸 이입니다. 중앙으로 진출하지 못한 시골 서생으로 평생 글씨만을 썼던 창암의 작품에 대해 후대에선 꾸밈없고 스스럼없는 천진스러움의 진국이라는 평가를 내립니다. 대흥사 가허루 현판은 창암의 글씨입니다. 가허루 안쪽에 있는 천불전은 원교의 글씨입니다. 원교의 천불전 글씨는 매우 율동감이 넘칩니다. 창암은 그토록 따르고자 했던 원교의 현판 글씨 앞 건물에 자신의 글씨인 가허루를 단정한 필체로 씁니다. 서로간의 조화를 위해서지요.

대흥사에는 스승을 향한 간절한 마음이 담긴 글씨도 있습니다.

추사의 제자였던 위당 신관호의 작품입니다. 위당은 제주도에서 유배생활을 하고 있던 추사의 방면과 축수를 위해 대흥사에 대광명전을 짓습니다. 그리고 위당은 대광명전 현판글씨와 표충사 어서각 글씨를 남깁니다. 추사의 제자답게 추사의 글씨를 꼭 빼닮은 현판을 보면 스승을 향한 간절한 제자의 사랑이 느껴집니다.

해남우리신문

wonmok76@hanmail.net