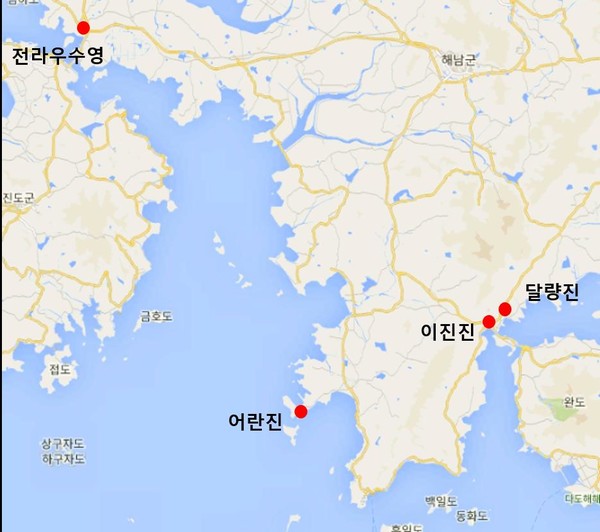

해남은 서해에서 남해로 이어지는 꼭짓점에 해당하고, 해남반도, 산이반도, 화원반도 등 3개의 반도로 이뤄져 있다. 이러한 해양지리적 위치로 인해 해남은 왜구의 침입이 잦았고, 제주도로 통하는 뱃길 역할을 했다. 또 해양지리적 위치 때문에 해남에는 전라우수영, 어란진, 이진진, 달량진 등 다수의 수군진이 설치되게 된다.

전라우수영의 성립

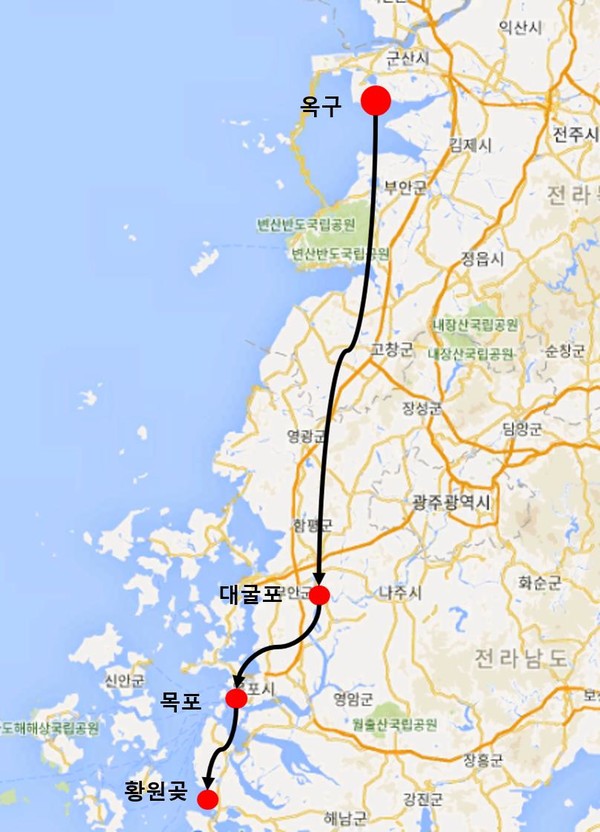

전라우수영의 위치는 오늘날 문내면 서상리이다. 원래 전라수영은 옥구현(현 군산시)에 설치돼 있었다. 하지만 옥구는 해로에서 떨어져 있어 1408년 영산강변의 대굴포(현 함평군 학교면 곡창리 대곡마을)로 이설한다. 그러나 대굴포도 목포 만호의 포구로부터 떨어져 있고, 조수가 급변해 선박의 출입이 쉽지 않자 1432년 목포로 다시 이설되고 이후 해남의 황원곶(현 문내면 서상리)으로 옮겨졌다. 전라수영이 황원곶으로 옮겨온 것은 병선을 정박하기에 쉽고 출동이 원활하며 왜구의 침략에서 연안항로를 지킬 수 있는 유리한 위치였기 때문이다. 또 울돌목의 강한 물살을 양도(우수영 앞 섬)가 막아주기에 병선을 정박하기에도 좋았다.

전라수영이 황원곶으로 이설한지 얼마 되지 않은 1479년 순천부 내례포(지금의 여수)에 별도의 수영이 신설된다. 이로이해 전라수영은 전라우수영과 전라좌수영으로 분립돼 순천은 전라좌수영으로, 해남 황원곶은 전라우수영으로 자리잡게 됐다.

달량진‧이진진의 설치

달량진의 위치는 오늘날 북평면 남창리에 있다. 달량은 한반도의 남해와 서해 경계선에 있는 해양방어 요충지로『태종실록』기록을 통해 달량에 수군진이 존재했다는 것을 알 수 있다.

조선 초에 남창에 달량진을 설치한 것은 달량과 인근 해역에 왜구의 침입이 잦았기 때문이다. 조선은 달량에 왜구의 침입이 잦자 수군 방어의 효율성을 위해 완도 가리포에도 수군진을 설치했다. 1522년 가리포진이 첨사진으로 승격되자 만호진인 달량진은 가리포진으로 병합되고 달량진은 권관진으로만 존속했다.

달량진은 군사요새로서 문제점이 있었다. 달량진은 산허리에 성을 쌓았기 때문에 적이 성 뒷산 정상에 오르면 성의 내부를 들여다볼 수 있는 약점이 있었던 것이다. 이 때문에 달량진성은 1555년 달량진사변(을묘왜변) 때 왜구들의 공격으로 크게 파괴됐고 언제부터인지 권관진마저 폐지됐다.

달랑진사변 후 조선은 가리포진과 어란진 사이에 생긴 방어 상의 공백을 메우기 위해 달량진에서 5리 떨어진 북평 이진에 이진진을 설립했다. 이진진의 설치 연도는 명확하지 않지만, 달량진 사변 후인 명종 시기에 설립된 것으로 보인다. 처음에는 권관진으로 설립됐으나 만호진으로 승격돼 수군진으로서 위상을 갖췄다.

조선시대 제주도 말은 이진으로 상륙하고, 달량진이 있었던 남창은 제주도에 공급할 식량을 선적하는 포구 역할을 했다. 해남에서 제주로 가는 포구는 이진을 제외하고 관두포와 삼촌포가 있었다. 그중에서도 이진은 제주도 출입 통제와 말을 수송하는 곳이었다.

임진왜란 이후 이진진은 우수영 관하 가리포진의 속진으로 있다가 1895년 군제개편에 따라 폐진됐다.

어란진의 성립

어란진은 지금의 송지면 어란리에 있던 수군진이다. 원래 어란진의 위치는 삼촌포(현 화산면 연곡리 일대)에 있었다. 삼촌포 어란의 지명은『고려사』에 처음 등장하는데, 이에 의하면 어란량은 나주에서 제주도로 갈 때 중간 정박지 역할을 했다. 고려에서 조선으로 넘어오면서 제주도로 가는 중간 정박지였던 이곳에 왜구를 방어하는 수군진이 설치돼 만호가 배치되고 병선이 정박하게 되면서 그 기능이 변화됐다.

어란진의 설치 시기는『태종실록』과『세종실록』의 기록을 통해 조선 초기로 볼 수 있다. 어란진은 지금과 같은 진이 있었던 것이 아니라 삼촌포에 만호 병선 정박처가 있었을 뿐이었는데, 달량진이 폐진된 이후 현 송지면 어란으로 옮겨 만호 진성을 쌓으면서 수군진의 면모를 갖췄다. 어란진의 이설 논의는 1434년부터 시작됐다. 옮기게 된 이유는 왜적의 잦은 침입 때문에 관방의 역할을 강화하고 진도까지 방어할 필요가 있었기 때문이었다.

어란진은 임란 당시 우수영 관하에서 가리포진의 속진이었고 다시 고금도 첨사의 예하에 있다가 1895년 군제개혁에 따라 폐진됐다.

한편 해남의 수군진은 단순히 왜구를 방어하기 위한 역할을 넘어 바다에 관련된 모든 일을 수행했다. 또 각 수군진은 왜구나 적을 방어하는 일에만 활용한 것이 아니라 제주로 오가는 포구의 역할도 했다. 해남의 수군진들은 위치적으로나 군사적으로 중요한 역할을 수행한 것이다.