101세 어머니, 남들은 호상이라고 하지만

어머니란 존재는 영원히 내곁에 있어줄,영원한 존재로만 알았다.

어머니니까. 억새밭 헤쳐 자식 위해 살아온 당신을 존경합니다.

내 나이 76세, 당신 나이 101세, 그 작은 체구는 어느새 더 작아졌다. 남들은 장수했다는 나이, 호상이라고 하지만, 어머니란 존재는 나이와 무관하다는 것을, 당신을 보내는 일은 결코 쉽지 않았다.

자식들 먹이려고 맛없는 음식만 당신 입에 넣었던 어머니. 우리 입에 맛없는 음식이 당신 입에도 쓰다는 것을 뒤늦게서야 깨달았다. 어머니는 그래도 되는 줄 알았다.

긴 이별 앞에 어머니께 잘 키워줘서 고맙다는 말을 했다. 어머니는 “내가 그랬다냐. 너희가 잘 컸제”라며 나를 토닥이셨다. 영원할 줄만 알았던 어머니란 이름, 뼈만 앙상한 당신의 손을 잡으며 그 연약함에 나는 눈물을 삼켰다. 6남매를 희생으로 길러주셨다.

나도 4남매를 키우고 손주도 여섯이나 봤지만, 여전히 어머니 앞에선 아이였다.

조그만 체구에 깃든 강인함, 명절이 다가오니 어머니를 향한 그리움이 깊어져만 간다.

이제는 만질 수 없는 나의 어머니, 얼굴도 손도 만지고 온기를 느끼고 싶지만 2022년 12월 어머니는 먼 길을 떠나셨다. 광주 증심사에 어머니를 모시고, 이제 49제다. 한 세기를 살아오신 어머니가 한 줌의 재가 돼 나왔다. 당신은 무엇을 위해 그토록 모질게 달려왔을까.

어머니는 글도, 바깥세상도 몰랐다. 어머니에게 있어 세상은 부모와 자식이 전부였다.

나의 어머니 김동심은 1921년 화산면 가좌리에서 무남3녀의 막내로 태어났다. 동짓달에 났다고 동심이라 이름을 지었다. 막내로 태어났지만 먼저 세상을 떠난 큰 언니의 이름으로 평생 살았다. 어린 동심은 1912년생 ‘김용심’이 됐다. 이름도 나이도 제 것이 아니었지만 그 시대엔 다 그랬다며 그저 수긍하며 살았다.

체구는 작아도 영락없이 또랑또랑했던 어머니를 점찍었던 할아버지는 18살 어렸던 소녀를 며느리로 들이셨다.

8남매의 맏며느리, 시어머니가 낳은 시동생들도 18살 새댁의 몫이 됐다. 두 살, 서너살이었던 작은 아버지들이 매일처럼 어머니 옆에 붙어 자려고 하니, 자식도 늦게 보셨단다.

아버지는 중국 만주로 일하러 가셨다가 너무 추운 날씨에 동상에 걸려 돌아오셨다. 그때 동상에 걸려 발가락 한쪽을 잃으셨다.

25살 늦게 첫아들을 봤지만 3살 먹던 해에 홍역을 앓다가 잃어버렸다. 첫째 오빠를 잃고 나를 낳으신 어머니는 딸자식이라도 키우려면 객지라도 가야 한다는 말에 읍 구교리에서 친정 가좌리로 이사를 했다. 그리고 가좌리에서 6남매를 키웠다.

엄마의 효는 어려서부터 귀감이 됐다. 돌아가셔서 모시면 못 잡수니, 살아서 잘해 드려야한다며 초하루, 보름이면 아무리 바빠도 시루떡, 나물, 고기를 했다.

옛날엔 떡을 하려면 절구통에서 쌀을 빻아서 했으니 정성이 극진했다.

자식들을 강하고 예의 바르게 키웠던 어머니는 쉽게 넘어가는 법이 없었다. 바느질도 맘에 들지 않으면 다시 뜯어서 하게 했다. 엄했던 어머니의 모습이 야속했지만 이제 와 생각해 보면 어머니 나름의 교육방법이었다.

어머니는 스무살 넘어서도 다른 마을이 어디에 있는지 몰랐고, 좋은 것이 뭔지도 몰랐다. 글씨도 교육도 못 받았던 시절, 그저 자식, 부모만 생각했다.

고학자였던 할아버지 무릎에 앉아서 하늘천따지 줄줄 외웠던 일이 지금도 어제처럼 생생하다. 어머니는 할아버지, 할머니께서 핏줄을 귀하게 여겨주신다며 어른들께 더 잘하셨다.

어려운 시절, 우리 때는 초등학교에 보내지 않는 집이 대부분이었는데, 나를 학교에 보내셨다. 학교에 다녀올 때면 동네 어귀까지 호롱불을 들고 마중 나왔던 엄마의 모습이 어른거린다. 그 시절에 배워 이제껏 이름 석자를 쓸 수 있어 감사하다.

추석이면 마을사람들이 여장을 하고 손에 손잡고 강강술래를 했다. 똘똘했던 나는 원 가운데서 목마를 타고 선소리를 했다. 마을에서 상당히 야물었던 애기로 통했다.

어머니는 마을에도 참 잘했다. 집집마다 먼바다에 석화를 캐러 간 아짐들을 위해 고구마도 쪄놓고 밥도 해놨다. 아짐들이 돌아오는 시간이면 대문 앞에서 기다렸다가 꼭 끼니를 대접했다. 우리 집은 사람들과 나누느라고 항상 밥을 많이 했다.

마을에 보따리 장사꾼이 오면 꼭 식사를 대접했는데, 어머니는 손님과 마을 어르신들에게 대접하듯 밥그릇에 복개를 덮어 대접했다. 우리들에게도 존경하는 마음, 대접하는 마음으로 꼭 복개를 덮어드리라 했다.

8남매 맏며느리로 고생을 했던 어머니였다. 나는 그런 어머니 모습을 보고 자랐다. 어머니를 도와주려 초등학교만 졸업했다.

어머니의 모습이 어느새 나에게 투영됐다. 시동생들을 학교에 보내고 결혼시키고, 자식 4남매를 다 키우니 어느새 내 젊음이 다 갔다.

남편을 보내고 홀로 되면서 4남매 자식을 키우고자 38살부터 김 건조장을 다녔다. 24년을 김 건조장에서 밤낮없이 일하며, 농사도 짓고 자식들 뒷바라지했으니 고생이 많았다. 지금껏 혼자 산 지 25년이다.

내가 즐거움이 많은 건 어머니를 닮아서이다. 우리 어머니는 그 바쁜 일을 하고도 북장구를 잘 치셨고 흥이 많았다. 나도 어머니를 닮아 새로운 걸 도전하길 좋아한다. 여성대학, 풍물, 합창단, 그림 등 많은 것을 배우면서 살았다. 힘들게 살면서도 여가생활, 문화원을 놓지 않았다. 우리 자식들한테 항상 말한다. 하고 싶을 때 저지르고 살라고.

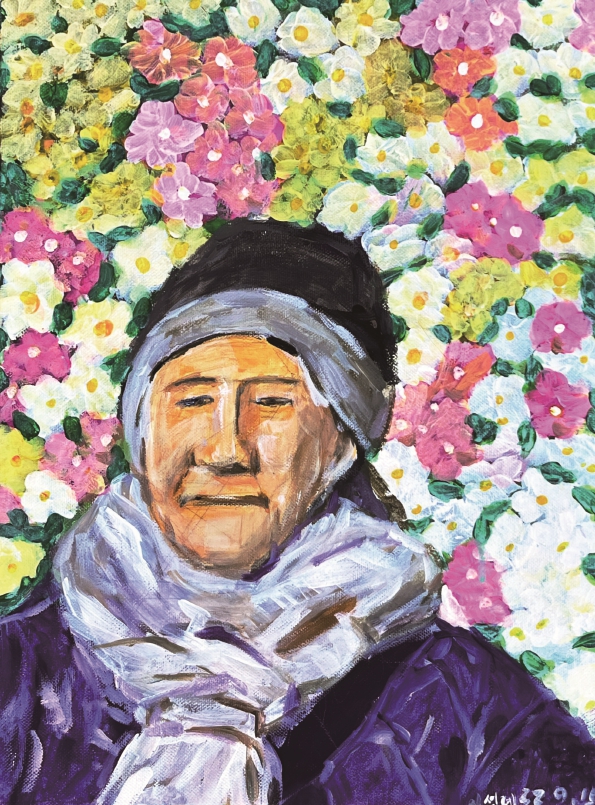

지난해 화산면 주민자치위원회에서 운영하는 그림동아리에서 주 2회 그림을 배우면서 꼭 이루고 싶은 꿈이 있었다. 우리 어머니 얼굴을 그리는 일이었다.

그림을 그릴 때 엄마 생각이 났다. 그리운 엄마 얼굴을 내 그림에 담아보고 싶었다. 병원에 계신 엄마를 고운 꽃 앞에 세워 사진을 찍어 왔다. 고운 그 얼굴을 캔버스에 그렸다. 알록달록 꽃과 고운 어머니 얼굴, 돌아가시기 전에 그림에 남겨둔 게 참말로 잘한 일이다.

어머니를 보내고 나니 나도 나이가 들고 있는데 어떻게 살아야 할까 생각한다. 어머니는 억새밭을 헤치시면서 꿋꿋이 용감히 잘 사셨다. 한 세기를 자식들 위해 살아오신 어머니를 존경한다.

이 기사는 화산면 안정마을 이성례씨를 인터뷰해 1인칭 시점으로 재구성한 글이다.