대둔사의 일지암(一枝庵)은 초의스님이 머물던 암자다. 일지(一枝)라는 표현은 한산이 쓴 시에 등장한다. 한산은 습득과 함께 당나라 때 천태산에 살았다는 전설적인 시인이다.

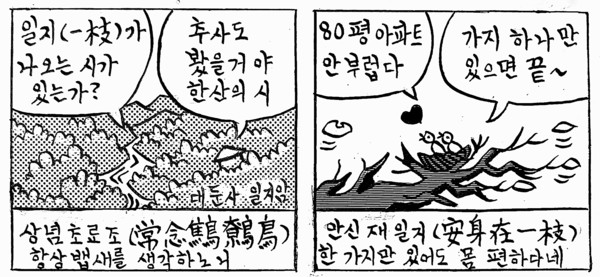

한산의 시를 보자. “언제나 저 뱁새를 생각하노니(常念鷦鷯鳥) 한 가지만 있어도 몸 편하다네.(安身在一枝)”. 뱁새(초료조)는 제 몸을 깃들이는 데 나뭇가지 하나면 충분하다는 의미다.

<장자>의 ‘소요유’에도 비슷한 구절이 나온다. “뱁새가 깊은 숲에 집을 지어도 나뭇가지 하나면 족하고(鷦鷯巢於深林 不過一枝) 두더지가 황하의 물을 마셔도 제 배를 채우면 그만이다.(偃鼠飮河 不過滿腹)”. 일지암이라는 이름에서 소박하고 욕심없는 삶을 꿈꾸었던 초의대사의 마음이 느껴진다.

초의대사는 1829년에 일지암을 지은 후 그곳에서 40년을, 스님 한 사람만 데리고 지냈다. 뱁새처럼 혼자서 지낸 셈이다. 이번에는 일지암의 별명들을 만나보자. 먼저, ‘우사(芋社)’와 ‘구련사(九蓮寺)’가 있다. 정인 선생(새로 쓰는 조선의 차문화, 김영사, 2011)은 강진 백련사에서 이루어진 ‘백련결사’ 같은 불교개혁의 의지가 담긴 이름으로 본다. ‘죽향실(竹香室)’은 초의대사가 일지암 주위에 대나무를 많이 심어 놓은데서 유래했다.

‘일지선방(一枝禪房)’은 일지암의 선방이라는 뜻. 일지암을 ‘죽로지실(竹爐之室)’로 부른 이는 추사다. 이는 ‘일로향실(一爐香室)’과 더불어 추사가 초의에게 써준 친필로 남아있다. ‘죽로’나 ‘일로’는 차를 끓이는 도구. ‘명선(茗禪)’이라는 작품도 추사가 초의에게 써 준 것이다. ‘명선’은 차(茗)를 만드는 스님(禪僧)이라는 의미인데, 초의는 실제로 일지암에서 차를 가꾸고 차를 만들기도 했으니 명실상부한 이름이다. ‘명선’은 차를 마시고 선정에 든다는 뜻으로 풀면 초의의 삶을 상징하는 이름이 된다.

박동춘 선생이 이른아침에서 펴낸「추사와 초의」라는 책이 있다. 이 책은 추사가 초의에게 보낸 70여 편의 편지를 번역하고 해설을 더했다. 편지는 온통 차 이야기로 넘친다. 차를 정성껏 가꾸고 떡차로 만들어 멀리 한양까지 보내는 초의의 정성. 차를 마신 뒤에는 반드시 감사의 편지를 쓰고 시를 지어 보내는 추사. 이들이 마시던 차의 맛과 향기는 어떤 것이었을까?

초의와 추사가(다산까지 넣어야 맞다) 마시던 전통차를 되살리는 길은 없을까? 다선일미(茶禪一味)의 경지는 어떤 것일까?