이재관의 <팽명도(烹茗圖)> 이상좌의 <군현자명(群賢煮茗)> 심사정의 <송하음다(松下飮茶)> 김홍도의 <초원시명도(蕉園試茗圖)>는 조선시대의 명화들이다. 차 명(茗), 차 다(茶), 삶을 팽(烹), 삶을 자(煮), 마실 음(飮) 같은 한자가 그림의 내용을 짐작케 한다.

오늘의 주인공도 일찍부터 차를 마셨다. 친구들과 명집(茗集-차 모임)을 자주 가졌다. 모임에서는 많은 시를 지었다. 술 대신 차를 마시고 함께 시를 읊조리는 조선의 선비들이 눈에 어린다.

주인공이 남긴 다시(茶詩)도 110편이나 된다. 시권다당공일선(詩卷茶鐺共一船) ‘시권과 다당(차솥)을 한 배에 실었네.’ 그가 지은 시의 한 구절이다. 그는 배 위에서도 차를 끓여 마실만큼 차를 사랑했다.

해남 대둔사의 초의가 쓴 편지에 이 사람의 이야기가 나온다(정민, 새로 쓰는 조선의 차문화). ‘근자에 북산도인의 말씀을 들으니 다도(茶道)에 대해 물으셨다더군요. 마침내 옛 사람에게서 전해오는 뜻에 따라 삼가 <동다송(東茶頌)> 한 편을 지어 올립니다. 말이 분명하지 않은 곳에는 해당 본문을 베껴 보여 하문하시는 뜻에 대답합니다(近有北山道人承敎,垂問茶道. 遂依古人所傳之意, 謹述東茶行一篇以進獻, 語之未暢處, 抄列本文而現之,以對下問之意).’

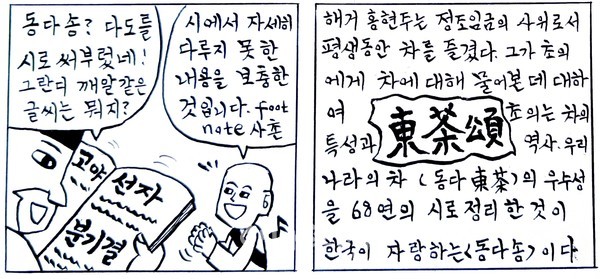

초의대사로 하여금 한국 최고의 다시(茶詩) <동다송>을 쓰게 한 사람은 정조대왕의 사위 홍현주(洪顯周)다. 홍현주의 물음에 대한 답으로 차의 성격ㆍ역사ㆍ동다(조선의 차)의 우수성 등을 17송 68연의 시에 담아낸 초의대사의 실력이 놀랍다.

<동다송>도 명작이지만 싯구 사이사이에 깨알같이 새긴 보충설명도 놓칠 수 없는 자료다. 시에 나오는 인물이나 용어의 출처, 조선의 사례 등을 밝혀놓은 것이 마치 <논어집주>를 방불케 한다.

<동다송>의 제목은 상당히 길다. <東茶頌 承海道人命 艸衣沙門 意洵作> 풀이하면, 동다송-해도인(홍현주)의 부탁(命)을 받아 초의선사 장의순 지음. <동다송>은 모두 17송의 시로 되어있다. 제1송을 소개한다. 후황가수배귤덕(后皇嘉樹配橘德) 수명불천생남국(受命不遷生南國) 밀엽투산관동청(密葉鬪霰貫冬靑)소화탁상발추영 (素花濯霜發秋榮) ‘하늘이 차나무를 귤나무의 덕성과 짝하시어, 옮기지 못하는 천명대로 남쪽에서 사네. 짙은 잎은 싸락눈에도 견디어 겨우내 푸르고, 해맑은 찻꽃은 서리에 씻긴듯, 무성히도 가을에 피었네.’

한글 번역은 <박동춘 이창숙, 초의 의순의 동다송ㆍ다신전 연구, 2020>에서 인용했다.