<동다송> 탐구 마지막 회다. 욕심 같아서는 <동다송> 17송을 모두 소개하고 싶지만 대표적인 작품으로 제한되는 아쉬움이 크다. 몇 작품만이라도 독자들이 아끼고 깊은 뜻을 음미할 수 있기를 바란다.

마지막 회이니만큼 <동다송>의 에필로그를 장식하는 <제16송>과 <제17송> 두 작품을 올린다.

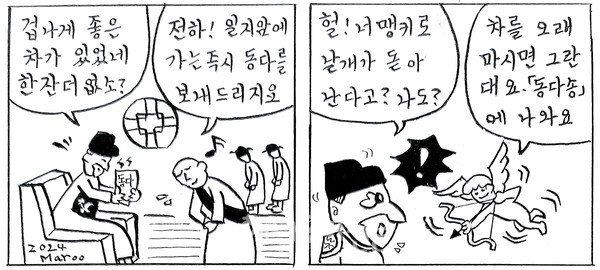

<동다송> 열 여섯번 째 노래는 차를 마셨을 때 도달하는 지극한 경지를 노래했다. “한 잔의 옥화차를 기울이니 겨드랑이에 바람이 일고 몸은 가벼워 이미 상청경(上淸境)에 이르렀네. 밝은 달은 촛불이 되고 또한 친구가 되며, 흰 구름은 자리되고 아울러 병풍이 되어주네.” 일경옥화풍생액(一傾玉花風生掖) 신경이섭상청경(身輕已涉上淸境) 명월위촉겸위우(明月爲燭兼爲友) 백운포석인작병(白雲鋪席因作屛).

한 잔의 차로 사람들은 신선의 나라에 이를 수 있을까? 이런 시구는 비유와 상징으로 이해해야 하겠지만, 필자는 다선일미(茶禪一味)의 경지를 생각했다. 다(茶)와 선(禪)이 하나라면 달도 구름도 찻잔에 오롯이 녹아들어야 하리라.

<동다송>에 실린 마지막 노래인 <제17송>에서 초의는 차를 끓이고 있다. 화로에서 물이 보글보글 끓는다. 그 소리는 대나무 퉁소 소리(竹籟)인듯 솔바람 소리(松濤) 인듯 한가롭다. “화로에 물 끓는 소리 쓸쓸하고 서늘하니 맑고도 찬 기운 뼈에 스며들어 마음을 깨워주네. 오직 흰 구름과 밝은 달만 두 손님으로 허락하여 차를 마시니 도인의 자리로는 이것이 제일일세.” 죽뢰송도구소량(竹籟松濤俱簫涼) 청한영골심간성(清寒瑩骨心肝惺) 유허백운명월위이객(惟許白雲明月為二客) 도인좌상차위승(道人座上此為勝). 제17송 전문이다.

초의는 이 시의 끝에 차 마시는 방법을 따로 소개했다. “손님이 많으면 소란해서 아취가 사라진다. 혼자 마시면 신묘한 경계에 들고, 둘이 마시면 좋고, 서넛이 마시면 정취가 있다. 그러나 대여섯이 마시면 들뜬다. 예닐곱이 넘어가면 그냥 마시는 것이다.” 객중즉훤(客衆則喧) 훤즉아취색연(喧則雅趣索然) 독철왈신( 獨啜曰神) 이객왈승(二客曰勝) 삼사왈취(三四曰趣) 오륙왈범(五六曰泛) 칠팔왈시야( 七八曰施也).

<동다송>은 이렇게 끝난다. 초의는 홍현주 앞으로 <동다송>을 지어 보내면서 편지를 쓴다. “차를 끓일 때마다 벗을 생각합니다. 흰 구름 밝은 달 아래 함께 차를 마시면 얼마나 좋을까요?” 독철신(獨啜神)의 경지가 으뜸이라 해도 친구를 만나는 밤이면 내려놓으리라. 필자는 초의의 편지를 그렇게 읽었다.