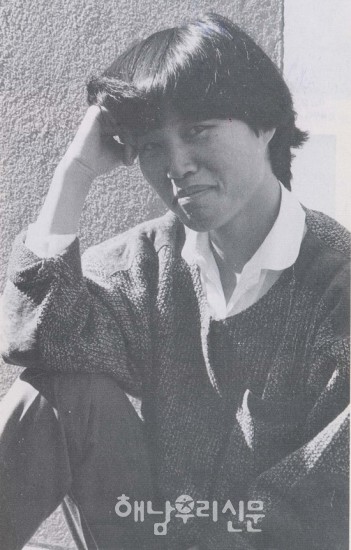

고정희 시인 34주기

다양한 행사로 조명

페미니즘 단어는 익숙하지만 불편한 시각이 여전하다.

특히 최근 정치권의 페미니즘에 대한 극단적 시각이 등장하면서 여성가족부 해체, 성별 갈등 등 다양한 방식으로 표출되고 있다. 지금에 이르러 고정희 시인을 다시 부르는 이유이다.

고정희 시인에게 있어 페미니즘은 극단적 여성주의, 갈등이 아닌 포옹과 배려, 사회적 약자에 대한 돌봄이었고 스스로의 권리 신장이었다.

‘자매여/ 이제는 우리가 길이고 빛이다/ 이제는 우리가 밥이고 희망이다/ 이제는 우리가 사랑이고 살림이다’ <자매여 우리가 길이고 빛이다 중>.

고정희는 그가 믿는 기독교적 신앙을 모티브로 여성의 권리 찾기를 주장했다.

고정희의 페미니즘은 최근에 이르러서도 여전히 우리사회를 관통하는 키워드이다. 시대가 변한만큼 다양한 형태로 표출되고 있지만 근원적인 화두는 여성의 자기 결정권과 평등권이다.

고정희 시인의 34주기 문화재가 6월1일부터 7월31일까지 곳곳에서 조명된다.

먼저 ‘개인의 시선으로 타인의 역사 이해하기’란 주제로 고예나 작가 초청 북콘서트가 6월5일 오후 7시 해남도서관에서 열린다. 고예나 작가는 국제결혼 가정의 자녀다.

그는 일면식도 없는 외국인을 따라 낯선 타국으로 건너온 이주여성들, 국제결혼 가정에서 태어난 아이들이 어떻게, 어떤 어른이 됐을까라는 질문으로 시작한 책「우리는 언제나 타지에 있다」의 저자다.

6월6일 오전 10시30분에는 삼산면 송정리 고정희 생가에서 제34주기 추모제가 열린다.

또 고정희기념사업회는 해남도서관과 함께 ‘찾아가는 고정희-다시 쓰는 고정희’란 주제로 7월 9~11일 황산중, 14~16일 해남고등학교에서 고정희 시인의 삶과 작품을 이해하고 시를 랩으로 만들어 부르기, 시를 주제로 영상을 제작하는 ‘영상 제작’ 등의 프로그램을 진행한다.

고정희 시화 전시는 6월1일부터 30일까지 해남도서관에서, 7월1일부터 30일까지 해남고등학교에서 2차례로 나눠 실시한다.

한편 고정희 시인은 1948년 삼산면 송정리에서 태어나 1991년 지리산 등반 도중 실족으로 타계했다.

시인은 1975년 현대시학을 통해 문단에 등단한 후 1984년 대안문화 운동단체인 ‘또 하나의 문화’를 창립하면서 한국여성해방문학의 지평을 넓혔다.

또 시인은 70∼80년대 사회의 구조적인 모순과 여성해방을 모토로 한 많은 시와 작품을 남겼다.