해남에 가면 녹우당(綠雨堂)이라는 한옥이 있다. 이 건물은 효종임금이 윤선도에게 하사한 사랑채다. 수원에 있던 것을 82세 때 고산이 해남으로 옮겨온 것이라 한다.

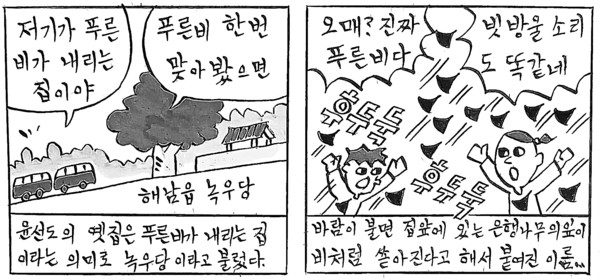

푸를 록(錄), 비우(雨), 집당(堂), 푸른 비가 내리는 집이라는 이름에는 어떤 유래가 있을까? 가장 널리 알려진 이야기는, 바람이 불면 집 앞에 있는 은행나무에서 ‘잎이 비처럼 떨어지는’ 데에서 유래했다는 것이다.

사실 녹우당의 500년 된 은행나무는 마을의 상징적인 존재다.

어초은 윤효정이 장남의 과거급제를 기념해서 심은 이 나무는 지금도 녹우당 앞을 늠름하게 지키고 있다. 녹우당이라는 이름과 잘 어울리는 조합이다.

뒷산에 비자나무 숲에서 나온 이름이라는 이야기도 있다. 사랑채에 멋진 이름을 지어주고 현판까지 써준 옥동 이서는 공재 윤두서의 절친이었는데, 뒷산에 우거진 비자나무 숲이 바람에 흔들릴 때마다 나는 소리가 푸른 비가 내리는 듯해서 그런 이름을 붙여주었다는 것이다. 후자의 해석은 쏟아지는 은행잎보다는 숲이 내는 바람 ‘소리’에 주목한다. 녹우당에서 하룻밤을 지낸다면, 사위를 둘러있는 숲에서 들리는 바람소리가 빗소리처럼 들리지 않을까? 대숲이나 솔숲을 지나는 바람소리는 곧 빗소리라는 사실은 아는 이는 안다. 녹우당의 이름이 가지는 사전적 의미를 살펴보았다. 그러나 녹우당이 가지는 문화사적 의미를 놓쳐서는 안된다.

녹우당은 국문학의 큰 별 윤선도뿐 아니라 공재 윤두서, 다산 정약용, 소치 허유, 초의 선사 등 해남 문화예술의 중심 공간이었다. 녹우당을 노래한 작품을 찾아보았다. 먼저 박영식 시조시인의 ‘녹우당에서’ 전문이다.

두륜산을 병풍 두르고/ 해남 텃새로 깃을 접은/ 마른날 뒤란에서/ 비자나무 숲이 울면/ 유배의 설움 나르는 후두두둑 저/ 빗소리/흘러 흘러감이 이끼 낀 세월뿐이랴/ 삶이라는 것/ 정이라는 것/ 다 흘러 흘러갔어도/ 남는 건/ 가슴에 한 점/ 못 지우는 이 그리움.

녹우당 툇마루에 앉아서 쓴 작품도 있다.

향리에 낙향한 지 벌써 네 해째/ 독서와 서화로 마음 달래며 지냈다. 그림은 고독한 내 마음의 독백 같은 것/ 애당초 출세의 길에 뜻을 두지 않았던 터라/ 무슨 허명虛名엔들 마음 두었으리/ 오직 책과 그림만이 나의 말 없는 벗이었다.

(김경윤, <공재화첩3-자화상>중에서)